「そろそろ自分たちの家が欲しいな。せっかくなら理想を詰め込んだ注文住宅がいい!」

「でも、何から始めたらいいんだろう?」

「期間はどれくらい?お金はいつ、いくら必要なの?」

家づくりは、多くの方にとって一生に一度の、夢のある大きなプロジェクトです。しかし、その一方で、決めることや手続きの多さから、何から手をつけていいか分からず、漠然とした不安を感じてしまうのも無理はありません。

- 家づくり全体の「流れ」と「期間」

- 流れに沿った「お金の動き」と支払いタイミング

- 各ステップで「後悔しないための注意点」

これらすべてが明確になり、自信を持って理想の家づくりの第一歩を踏み出せるようになります。まずは、家づくり全体の地図となる「全体像」から見ていきましょう。

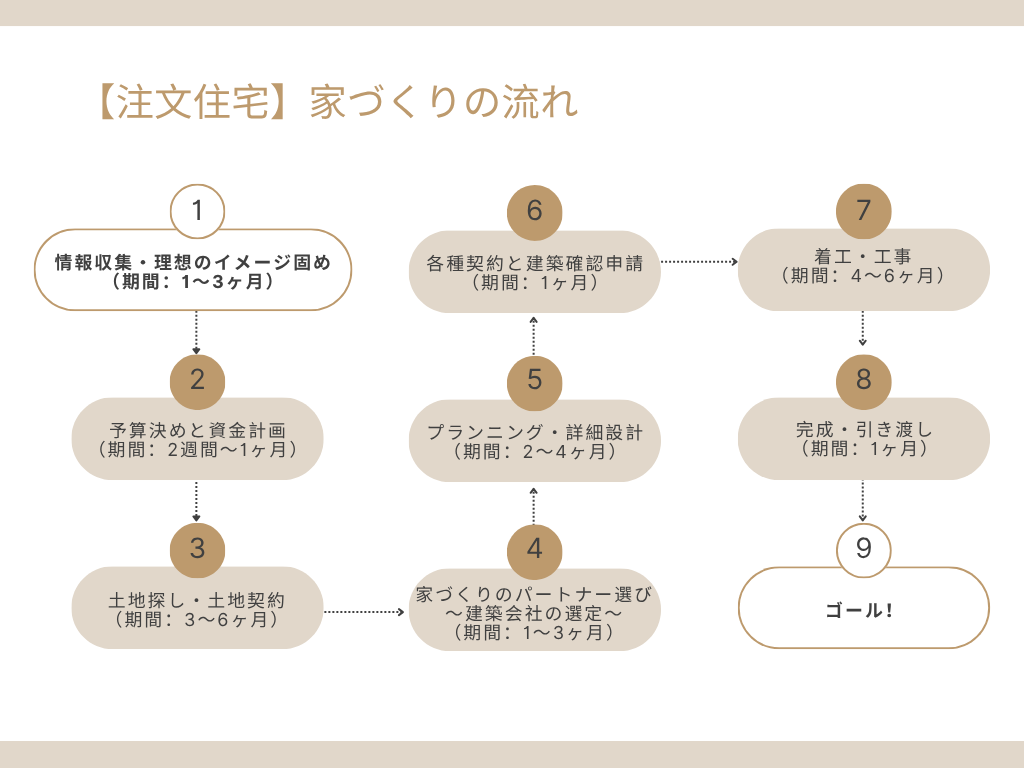

まずは全体像を把握!注文住宅の計画から完成までの流れと期間

家づくりの総期間は「1年〜1年半」が目安

情報収集を開始してから、実際に新居の鍵を受け取るまでの期間は、一般的に1年から1年半ほどを見ておくとよいでしょう。 もちろん、これはあくまで目安です。

土地探しがスムーズに進んだり、設計の打ち合わせが少なかったりすれば短縮されますし、逆に土地探しに時間がかかったり、プランにじっくりこだわったりすれば、2年以上かかるケースもあります。長丁場になることを見据えて、焦らず計画的に進めることが大切です。

この記事で解説する流れの前提条件

注文住宅の流れは、個人の状況によって少しずつ異なります。

この記事では、最も多くの方が当てはまる「土地探しから始める」「ハウスメーカーや工務店に依頼する」という一般的なケースを想定して解説を進めます。 (※「土地がすでにある場合」の流れの違いについては、記事後半のQ&Aで解説しますので、そちらもご参照ください。)

まずは資料請求という方はこちら!

\しかも今なら全員にプレゼント!/

人気のハウスメーカーの資料を一括請求する【PR】

【実践編】家づくりの流れを8つのステップで徹底解説

各ステップの「やることリスト」「期間の目安」に加え、家づくりで最も気になる【お金の話】と、先輩たちが「やっておけばよかった…」と語る【後悔しないポイント】も合わせて詳しく解説します。

STEP1. 情報収集・理想のイメージ固め(期間:1〜3ヶ月)

すべての始まりは、ぼんやりとした「夢」を具体的な「理想」に変えていく作業からです。この最初のステップが、家づくり全体の方向性を決めると言っても過言ではありません。

やることリスト

- 家族会議を開く: どんな暮らしがしたいか、なぜ家を建てたいのか、家族全員で意見を出し合います。「広いリビングでくつろぎたい」「子供が庭で遊べるようにしたい」など、まずは自由に夢を語り合いましょう。

- 情報収集をする: InstagramやPinterestで好きなデザインの写真を集めたり、住宅雑誌を読んだり、住宅展示場や完成見学会に足を運んでみましょう。実物を見ることで、イメージがより具体的になります。

【後悔しないポイント】「理想」と「現実の不満」の両方を書き出す

このステップでやりがちなのが、「理想の暮らし」ばかりに目を向けてしまうこと。もちろんそれも大切ですが、同じくらい重要なのが「今の住まいの不満点を書き出す」ことです。STEP2. 最重要!予算決めと資金計画(期間:2週間〜1ヶ月)

理想のイメージが膨らんできたら、次はその夢を実現するための「お金」の話です。ここは家づくりにおいて最も重要なステップの一つ。現実から目をそらさず、しっかりと向き合いましょう。

【お金の話①】総予算の考え方

家づくりに使えるお金(総予算)は、非常にシンプルな式で計算できます。自己資金(貯金など)+ 住宅ローン借入額 = 総予算

まずは、家の購入のためにいくら自己資金を出せるのかを明確にしましょう。そして、次に「いくら借りられるか」ではなく「毎月、無理なく返済できる額はいくらか」を基準に、住宅ローンの借入額を考えます。【お金の話②】あなたの年収なら?無理のない予算シミュレーション

年間のローン返済額が年収に占める割合を「返済負担率」と呼びます。例えば住宅金融支援機構の【フラット35】では、審査基準の上限を年収に応じて30%~35%としていますが、これはあくまで「借りられる上限額」です。| 世帯年収 | 年間返済額の目安 (返済負担率25%) | 借入可能額の目安 (金利1.8%, 35年返済) | 月々の返済額 |

|---|---|---|---|

| 500万円 | 125万円 | 約3,200万円 | 約10.4万円 |

| 700万円 | 175万円 | 約4,500万円 | 約14.6万円 |

| 1000万円 | 250万円 | 約6,400万円 | 約20.8万円 |

【お金の話③】見落とし厳禁!建物本体以外にかかる「諸費用」

注文住宅の費用は、大きく分けて「本体工事費」「別途工事費」「諸費用」の3つで構成されます。広告などで見る価格は「本体工事費」のみの場合が多く、注意が必要です。- 本体工事費: 建物そのものを建てるための費用。

- 別途工事費: 外構工事、給排水工事、地盤改良工事など。

- 諸費用: 登記費用、住宅ローン手数料、火災保険料、税金など。

STEP3. 土地探し・土地契約(期間:3〜6ヶ月)

家を建てるための土台となる「土地」を探します。理想の暮らしを実現できるかどうかは、土地選びにかかっていると言っても過言ではありません。

やることリスト

- 希望エリアと条件の整理: 通勤・通学の利便性、周辺環境(スーパー、病院、公園など)、広さ、日当たりなどの条件に優先順位をつけます。

- 土地探し: 不動産情報サイトで相場を調べたり、不動産会社に相談して物件を紹介してもらいます。建築を依頼したいハウスメーカーや工務店に土地探しを手伝ってもらう方法も有効です。

- 現地確認と契約: 気になる土地が見つかったら、必ず現地に足を運び、時間帯や曜日を変えて何度も確認しましょう。問題がなければ、購入の申し込みをし、売買契約を結びます。

【後悔しないポイント】土地探しと建築会社探しは「同時進行」で!

初心者が陥りがちな失敗が、「まず土地を決めてから、ゆっくり建築会社を探そう」と考えてしまうことです。これは非常に危険な進め方です。あなたの理想をのぞいてみませんか?

\一括無料請求で今なら全員にプレゼント!/

人気のハウスメーカーの資料を一括請求する【PR】

【お金の話④】土地購入時の支払い

土地の売買契約時には、代金の一部として「手付金」(土地価格の5%〜10%が相場)を現金で支払います。残りの代金(残金)は、土地の引き渡し時に住宅ローンなどを利用して支払うのが一般的です。STEP4. 家づくりのパートナー選び(建築会社の選定)(期間:1〜3ヶ月)

あなたの理想の家を形にしてくれる、最も重要なパートナー(建築会社)を選びます。依頼先は主に「ハウスメーカー」「工務店」に分かれます。

【最重要ポイント】ハウスメーカーと工務店の違いを徹底比較!

どちらが良い・悪いではなく、それぞれに特徴があります。あなたの家づくりに合うのはどちらか、じっくり比較検討しましょう。| 項目 | ハウスメーカー | 工務店 |

|---|---|---|

| 特徴 | 全国展開。品質が安定しており、ブランド力・安心感がある。 | 地域密着。設計の自由度が高く、柔軟な対応が期待できる。 |

| 設計 | 規格化されたプランが中心。自由度はやや低いが、安定した品質。 | 間取りやデザインの自由度が高い。一品生産の家づくり。 |

| 工期 | 部材を工場生産するため、比較的短い。 | 現場での手作業が多いため、比較的長くなる傾向。 |

| 費用 | 広告宣伝費や研究開発費が含まれるため、比較的高価な傾向。 | 会社によるが、一般的にハウスメーカーよりコストを抑えやすい。 |

| 保証 | 長期保証やアフターサービスが充実していることが多い。 | 会社ごとに差があるため、契約前の確認が必須。 |

| こんな人におすすめ | ・ブランド力や安心感を重視する人 ・品質の安定を求める人 ・共働きなどで打ち合わせ時間をあまり取れない人 | ・デザインや間取りにこだわりたい人 ・地域の特性を活かした家づくりがしたい人 ・コストを抑えつつ理想を追求したい人 |

【後悔しないポイント】良い担当者を見極める3つの質問

会社の比較と同時に、「担当者との相性」も非常に重要です。何ヶ月も一緒に家づくりをするパートナーだからこそ、信頼できる人を見極めたいもの。打ち合わせの際に、さりげなく以下の質問をしてみましょう。- 「御社の弱みや、苦手なことは何ですか?」 → 誠実な担当者なら、メリットだけでなくデメリットも正直に話してくれます。

- 「私たちの要望の中で、プロとして『やめた方がいい』と思う点はありますか?」 → イエスマンではなく、プロの視点で的確なアドバイスをくれるかどうかが分かります。

- 「この予算内で、私たちの希望を叶えるには、何を諦めるべきでしょうか?」 → 限られた予算内で、施主の希望を最大限叶えようとする提案力があるかが見えます。

あなたの理想をのぞいてみませんか?

\一括無料請求で今なら全員にプレゼント!/

人気のハウスメーカーの資料を一括請求する【PR】

【お金の話⑤】住宅ローンの「事前審査(仮審査)」

依頼したい建築会社が2〜3社に絞れたら、このタイミングで金融機関に住宅ローンの「事前審査(仮審査)」を申し込みましょう。STEP5. プランニング・詳細設計(期間:2〜4ヶ月)

依頼する建築会社が決まったら、いよいよ家づくりの醍醐味である具体的なプランニングに入ります。何度も打ち合わせを重ね、理想の家をミリ単位で図面に落とし込んでいきます。

やることリスト

- 間取りの打ち合わせ: リビングの広さ、部屋の数、収納の場所、窓の位置などを決めていきます。STEP1で作成した「不満解決リスト」がここで活きてきます。

- 仕様の決定: 床材や壁紙(内装)、屋根や外壁(外装)、キッチンやお風呂(住宅設備)など、家のあらゆるパーツをカタログやサンプルを見ながら一つひとつ決めていきます。

【後悔しないポイント】「住んでから気づいた…」を防ぐ!失敗しないためのチェックリスト

図面だけでは、実際の暮らしをイメージするのは難しいものです。「コンセントが足りない!」「ドアを開けたら廊下が通れない…」といった後悔を防ぐため、以下の点をチェックしましょう。- 収納: 物の量に対して十分な広さがあるか?使う場所の近くに収納があるか?(例:掃除機はリビングのクローゼットに)

- コンセントとスイッチ: 家具の配置を考えた位置にあるか?スマホの充電場所や季節家電(扇風機、ヒーター)用のコンセントは想定されているか?

- 生活・家事動線: 朝の忙しい時間帯に家族がぶつからないか?「洗濯→干す→しまう」の動線はスムーズか?

- 窓と採光・通風: 隣家の窓と向かい合わせになっていないか?日当たりや風通しは良いか?

STEP6. 各種契約と建築確認申請(期間:1ヶ月)

詳細な設計図と仕様、そして最終的な見積金額が確定したら、いよいよ法的な手続きに進みます。

やることリスト

- 工事請負契約: 建築会社と正式な契約を結びます。契約書、設計図書、見積書の内容を隅々まで確認し、不明な点はすべて解消してから署名・捺印しましょう。

- 建築確認申請: 建てようとしている家が、建築基準法などの法律に適合しているかを、自治体や指定確認検査機関に審査してもらう手続きです。これは通常、建築会社が代行してくれます。

【お金の話⑥】住宅ローンの「本審査」と契約

工事請負契約を結んだら、金融機関に住宅ローンの「本審査」を申し込みます。事前審査よりも詳細な書類が必要となり、審査も厳しくなります。STEP7. 着工・工事(期間:4〜6ヶ月)

建築確認の許可(確認済証)が下りると、いよいよ夢のマイホームの工事がスタートします。基礎工事から始まり、柱や梁を組み立てる上棟、そして内装・外装工事へと進んでいきます。

やることリスト

- 地鎮祭・上棟式: 工事の安全を祈願する地鎮祭や、建物の骨組みが完成したことを祝う上棟式を行います(近年は省略するケースも増えています)。

- 現場確認: 可能であれば、定期的に現場に足を運び、工事の進捗状況を確認しましょう。職人さんたちとコミュニケーションを取る良い機会にもなります。

【後悔しないポイント】現場への差し入れ、どうする?

現場に顔を出す際、「差し入れは必要?」と悩む方も多いでしょう。【お金の話⑦】工事代金の支払いと「つなぎ融資」

工事代金は、一般的に「契約時(着手金)」「上棟時(中間金)」「引き渡し時(最終金)」の3回に分けて支払います。 しかし、住宅ローンは家が完成し、引き渡しが行われるタイミングで初めて融資が実行されるのが原則です。STEP8. 完成・引き渡し(期間:1ヶ月)

長い道のりを経て、ついにマイホームが完成します。しかし、鍵を受け取る前にもう一つ、非常に重要なイベントが残っています。

やることリスト

- 施主検査(完了検査): 建物が契約通りにできているか、傷や汚れ、不具合がないかを、施主(あなた)自身の目でチェックします。指摘箇所があれば、引き渡しまでに修正してもらいます。

- 各種手続き: 建物の表示登記・保存登記、火災保険の加入などを行います。

- 引き渡し: すべてのチェックと手続きが完了したら、工事代金の残金を支払い、鍵と保証書などを受け取って、ついに引き渡し完了です!

【お金の話⑧】最終金の支払いと住宅ローン実行

引き渡し日に、住宅ローンが実行されて施主の口座に入金され、その資金で工事代金の残金や諸費用を支払います。これですべての支払いが完了し、翌月から住宅ローンの返済がスタートします。あなたの理想をのぞいてみませんか?

\一括無料請求で今なら全員にプレゼント!/

人気のハウスメーカーの資料を一括請求する【PR】

これ一枚で完璧!注文住宅の「お金の流れ」と支払いタイミング

- STEP2 資金計画: 自己資金の確認、総予算の決定

- STEP3 土地契約: 手付金(土地価格の5〜10%)の支払い

- STEP4 会社選定後: 住宅ローン「事前審査」申し込み

- STEP6 工事請負契約時:

- 工事請負契約の印紙代支払い

- 住宅ローン「本審査」申し込み → 金融機関と契約

- 工事着手金の支払い(工事費の約30%)

- STEP7 上棟時:

- 中間金の支払い(工事費の約30%)

- STEP8 引き渡し時:

- 住宅ローン実行

- 工事最終金の支払い(工事費の約40%)

- 諸費用(登記費用、火災保険料など)の支払い

注文住宅の流れに関する”よくある質問”(Q&A)

最後に、家づくりを始める方が抱きがちな、素朴な疑問にお答えします。

A. 一番の違いは「土地探し」と「プランニング」の有無です。 建売住宅は土地と建物がセットで販売されているため、土地探しやゼロからの間取り設計が不要で、購入を決めてから入居までの期間が短いのが特徴です。一方、注文住宅は、土地探しから始まり、設計に数ヶ月かけるため時間はかかりますが、その分、自分の理想を隅々まで反映させることができます。

A. STEP3の「土地探し・土地契約」が不要になるため、全体の期間が3〜6ヶ月ほど短縮されます。STEP1、STEP2の後に、すぐにSTEP4の「建築会社選び」に進むことができます。ただし、その土地の法規制や地盤の状態を調べる「敷地調査」は必須となりますので、建築会社に依頼して必ず行いましょう。

A. 一般的に、設計段階での打ち合わせは10〜20回程度、1回の打ち合わせ時間は2〜3時間ほどです。 特に仕様決めの段階では決めることが多く、回数が増える傾向にあります。共働きなどで時間が限られる場合は、オンラインでの打ち合わせに対応してくれる建築会社を選ぶのも一つの手です。

まとめ:家づくりの流れの把握が、後悔しないための第一歩です

\ 最短3分! /

未来の我が家をのぞいてみる

クリックして、家づくりの第一歩を踏み出そう